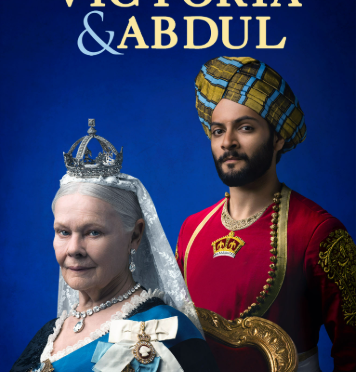

Review Film Victoria & Abdul. Film Victoria & Abdul yang dirilis pada tahun 2017 menyajikan kisah nyata persahabatan tak biasa antara Ratu Victoria di masa senjanya dengan Abdul Karim, seorang pegawai muda Muslim dari India yang awalnya datang untuk menyampaikan hadiah pada perayaan Golden Jubilee, hingga hubungan mereka berkembang menjadi kedekatan emosional yang memicu kontroversi besar di kalangan istana karena perbedaan budaya, agama, dan status sosial. BERITA BOLA

Alur Cerita dan Karakter Utama: Review Film Victoria & Abdul

Cerita dimulai pada 1887 ketika Abdul Karim tiba di Inggris bersama seorang rekannya untuk menyampaikan koin emas sebagai tanda penghormatan dari India, di mana ratu yang kesepian dan bosan dengan rutinitas istana tertarik pada Abdul, menjadikannya guru pribadi yang mengajarkan bahasa Urdu dan Al-Quran, sementara konflik muncul dari penolakan keluarga kerajaan serta staf istana yang merasa terancam, hingga akhir tragis setelah kematian ratu di mana semua jejak persahabatan mereka dihapus.

Penampilan Aktor dan Produksi: Review Film Victoria & Abdul

Judi Dench memerankan Ratu Victoria dengan brilian, menampilkan campuran kelelahan, kehangatan, dan ketegasan yang membuat karakternya hidup dan relatable, sementara Ali Fazal sebagai Abdul Karim tampil menawan dengan kelembutan serta ketulusan yang menciptakan chemistry alami, didukung aktor seperti Eddie Izzard sebagai Pangeran Bertie yang sinis serta Michael Gambon sebagai perdana menteri, dengan produksi megah yang memanfaatkan lokasi asli seperti Osborne House serta kostum periode yang detail dan memukau secara visual.

Tema dan Pesan yang Disampaikan

Film ini menyoroti tema persahabatan lintas budaya yang mampu mengatasi prasangka rasisme dan kolonialisme era Victoria, di mana ratu menemukan kegembiraan baru melalui perspektif Abdul tentang India serta Islam, sekaligus mengkritik sikap superioritas istana yang penuh intrik, dengan pesan bahwa kebaikan hati serta rasa ingin tahu bisa membawa perubahan pribadi meski di tengah tekanan sosial dan politik yang kaku.

Kesimpulan

Victoria & Abdul berhasil menjadi drama sejarah yang menghangatkan hati dan menggugah berkat penampilan memukau Judi Dench serta narasi yang ringan namun bermakna tentang toleransi, meski mengambil beberapa kebebasan dramatis dari fakta sejarah, film ini tetap layak ditonton sebagai pengingat indah akan kekuatan hubungan manusiawi yang tak terduga di balik kemegahan kerajaan.